AMCA2023

最終発表会

リポート

マーケティングとクリエイティブに強い青学生を育む「AMCA」を開催

青学生のマーケティングおよびクリエイティブシンキングの能力を高め、広告・マーケティング業界での活躍を後押しする広告企画アワード「AMCA(Aoyama Marketing and Creative Award)プロジェクト」の最終発表会を、2023年11月11日(土)に開催しました。

AMCAとは?

AMCAは、協力企業が実際に抱える課題解決を目的に、青学生がマーケティングにおける論理的なプランニングとクリエイティブのスキルを磨きながら、コミュニケーションプランを競い合う全学的な広告企画コンペティションです。企画・運営は、経営学部のボランティア団体「SBSL(School of Business Student Leaders:経営学部 学生リーダーズ)」が行います。参加対象は、青山学院大学に在籍する大学生・大学院生です。2014年にスタートしたAMCAは、2023年に10回目を迎えました。青山学院大学校友で広告クリエイターの武井慶茂氏と経営学部の久保田進彦教授が発起人となり、芳賀康浩教授の全面協力を得て、実施されています。

AMCAの特徴は、Aoyama Marketing and Creative Awardの名の通り、マーケティング・コミュニケーションに加えて「クリエイティブ」を重視している点が一般的なビジネスコンテストと大きく異なります。中間審査を経て、最終発表会では10組のチームがプレゼンテーションを実施。最優秀賞・優秀賞・オーディエンス賞が選ばれました。

AMCA2023 最終発表会

AMCA2023 最終発表会

AMCA2023の協力企業はソニーマーケティング株式会社のオーディオ部門で、テーマとなった商品は「ヘッドバンド型ヘッドフォン」でした。日本が誇る世界的なオーディオブランドでもあるソニーのヘッドフォンが課題ということで、今回、学部の枠を超えて、61チーム(167人)がエントリーし、過去最大の応募規模となりました。

総エントリー数:61チーム / 167人 ※チーム数・参加人数、ともに過去最大

文学部、教育人間科学部、経済学部、法学部、経営学部、

国際政治経済学部、総合文化政策学部、理工学部、

地球社会共生学部、コミュニティ人間科学部、国際マネジメント研究科

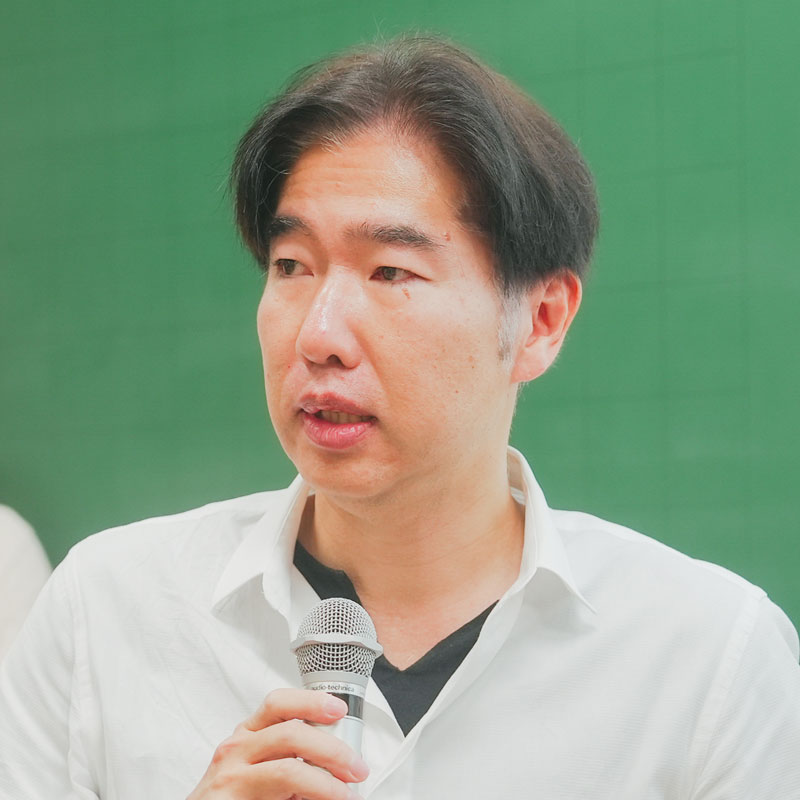

開会式

AMCA担当教員の久保田先生による開会のあいさつ。「10年目という節目の機会に、10学部および大学院から、これだけ多くの学生が参加してくれて、本当にうれしい」とコメント

AMCA担当教員の久保田先生による開会のあいさつ。「10年目という節目の機会に、10学部および大学院から、これだけ多くの学生が参加してくれて、本当にうれしい」とコメント

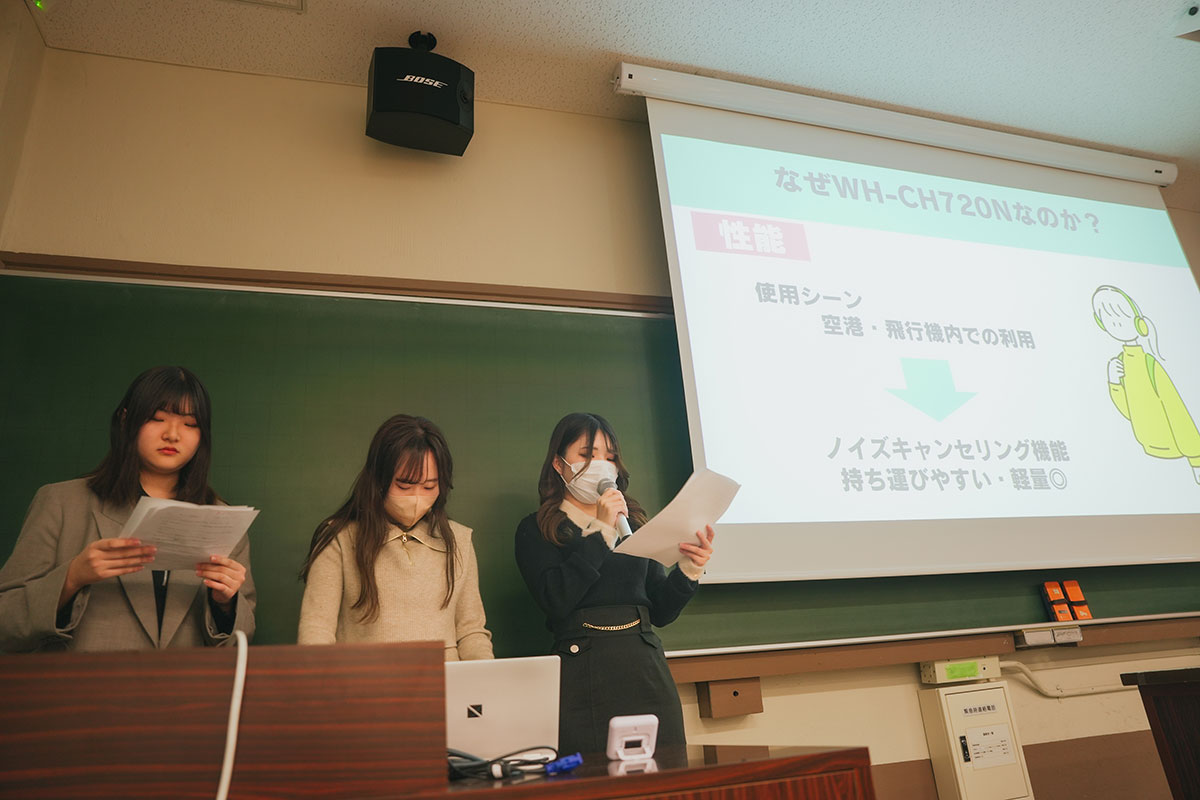

発表

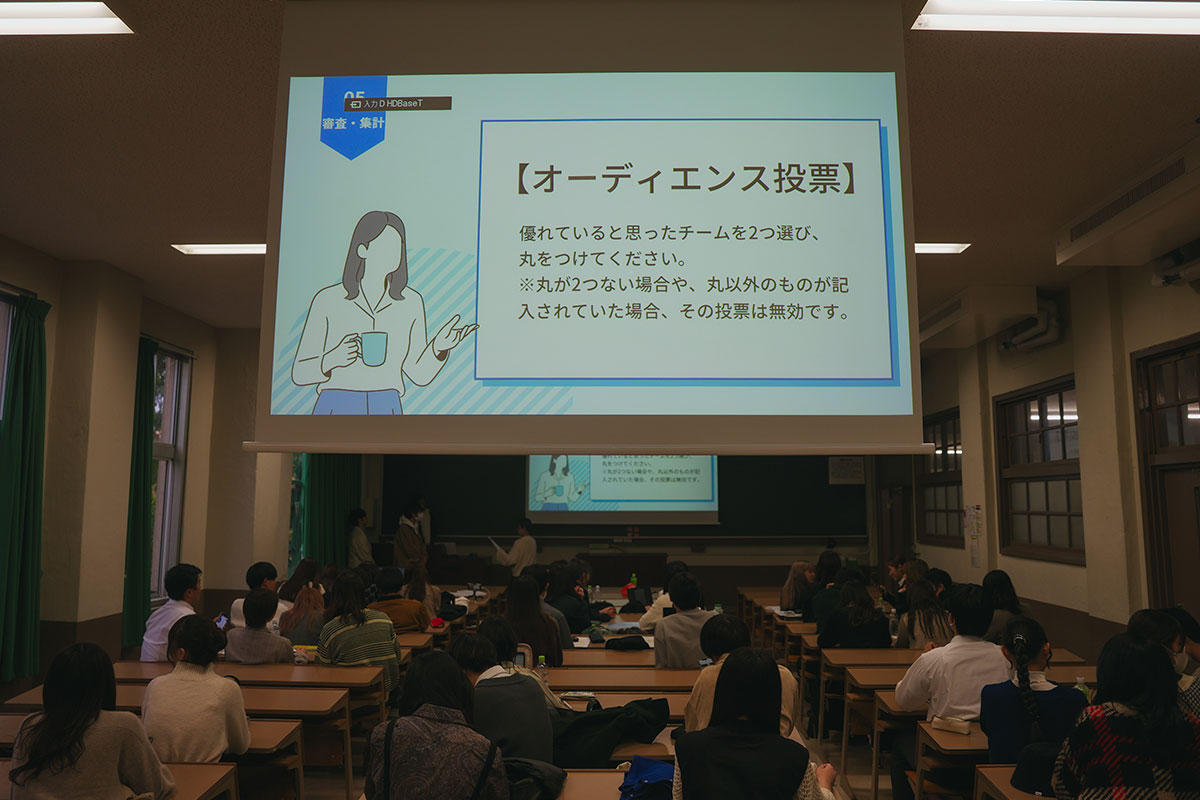

オーディエンス投票

すべてのプレゼンテーションが終了した後、来場者全員に投票用紙を配布。この投票により、オーディエンス賞が決定

すべてのプレゼンテーションが終了した後、来場者全員に投票用紙を配布。この投票により、オーディエンス賞が決定

審査・集計

別室で7人の審査員による審査を実施。得票を集計するだけでなく、内容の評価について詳細な議論が交わされた

別室で7人の審査員による審査を実施。得票を集計するだけでなく、内容の評価について詳細な議論が交わされた

表彰式・閉会式

最優秀賞・優秀賞・オーディエンス賞の各賞が贈られるとともに、審査員による講評が行われた

最優秀賞・優秀賞・オーディエンス賞の各賞が贈られるとともに、審査員による講評が行われた

AMCA2023 受賞チーム インタビュー

AMCA2023 受賞チーム インタビュー

■ 最優秀賞

【チーム名】とめどないサウンド

経営学部 経営学科 1年 熱海 由伊さん

経営学部 経営学科 1年 竹谷 花音さん

経営学部 経営学科 1年 佐久間 環果さん

経営学部 経営学科 1年 山木 凜花さん

経営学部 経営学科 1年 児玉 茉以さん

後列左から児玉さん、竹谷さん、山木さん

後列左から児玉さん、竹谷さん、山木さん前列左から熱海さん、佐久間さん

男性Vtuberとのコラボで若年層の心をつかむ

【発表内容】

若い女性をターゲットに、男性Vtuber*とのコラボレーションを提案。さまざまな服装にも合うようにヘッドフォンのデコレーションについても立案。広告イベントについてもプランを練り、限定ボイスのプレゼントや購入予約特典など、具体的な企画内容にも踏み込んだプレゼンテーションを作成。

*アニメ調のキャラクターが動画を配信するバーチャルユーチューバー

【受賞後インタビュー】

この5人は、入学式前日に行われた経営学部の「フレンドシップミーティング」で同じ班になったメンバーです。入学式後さらに仲が深まり、「この5人で何かに挑戦したいね」と意気投合。AMCAへの参加を決めました。

メンバーの1人がVtuber好きだったことから、男性Vtuberとのコラボレーションを検討。その他のメンバーはVtuberについて全く知識がなく、ゼロから学んだことも分かりやすいプレゼンテーションにつながったと思います。消費者の購買意欲を高めることを念頭に置きながら、限られた予算で効率的な施策を立案する点においては大変苦労しました。

それぞれ役割分担をして原稿作成しましたが、皆で擦り合わせを行うと「え、そこってそういう捉え方?」など、認識が異なっていたことも多々ありました。その食い違いを一つ一つ調整しながら、スムーズで矛盾のないプレゼンテーションに仕上げていきました。

AMCAへの挑戦を通じて、自分自身の関心事への気付き、個性の生かし方、そしてプレゼンテーションの奥深さなどを学ぶことができました。私たちは全員「経営学科」ですが、2年次以降はマーケティングの専門科目の履修を通して、さらに学びを深めていきたいと思います。

■ 優秀賞

【チーム名】@pple

経営学部 経営学科 1年 大城 虎大朗さん

経営学部 経営学科 1年 岩澤 朋希さん

左から岩澤さん、大城さん

左から岩澤さん、大城さん

“ラーニングヘッドフォン”という

新たな価値を提案

【発表内容】

ソニー製ヘッドバンド型ヘッドフォンの没入感の高さから、集中力UP効果、アプリケーションとの連動などガジェットとしての性能面に着目し、学生や新社会人に向けたラーニングヘッドフォンとしての活用をプランニング。カフェで消費者との接点をつくり、体験を通じて購入意欲を引き出すなど、マーケティング・コミュニケーション戦略も具体的に提案。

【受賞後インタビュー】

最初の企画書は、2人でとにかくアイデアを出して、その中から良い案を選んでいきました。LINEを使いながら議論する中で、「音楽っていつ聴くのだろう?」と考えて、通学・通勤のとき、もしくは勉強しているときだと仮定しました。そこで「ワーキングヘッドフォン」を立案したのですが、その後も考え続け、ふと「ラーニングヘッドフォンの方がしっくりくる」と気付いたのです。

マーケティングについてはかなり勉強しました。その中で「仕掛学」*という人の行動変容を体系的に理解しようとする学問に出会ったことは大きかったです。いかにしてモノが自然に売れていく仕組みをつくれるか?――その視点で考えているうちに、カフェでヘッドフォンを販促するプランも生まれていきました。

最終発表会に登場したチームはどれも優秀で、本当に多くのことを学びました。僕たちと同じくカフェで販促をするプランのチームもあり、その具体的な内容に自分たちの準備が浅かったことを自覚させられ、悔しい思いをしました。しかし、AMCAへの挑戦を通して、好きなことに打ち込む大切さを学べたと感じます。好きなことならばとことん続けられますし、どんどん吸収できます。そして、自ら動く姿勢が身に付いたことが、AMCAへの参加で得られた最大の収穫です。

*人の行動を変える「仕掛け」を対象にした新しい学問分野。仕掛けによって、世の中のさまざまな問題を自ら進んで解決するようになる社会の実現を目指す、大阪大学大学院 経済学研究科 松村真宏教授の提唱理論。

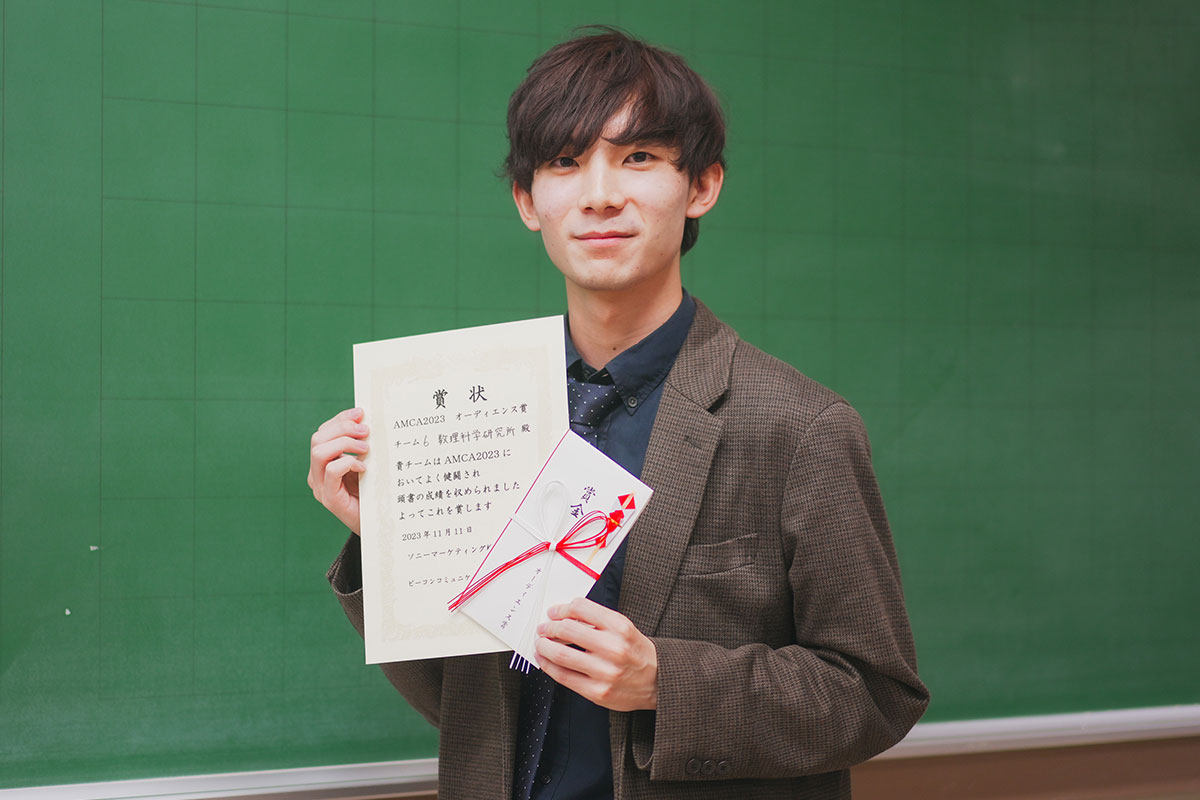

■ オーディエンス賞

【チーム名】数理科学研究所

理工学部

数理サイエンス学科 2年

井上 晴騎さん

【発表テーマ】

カフェを媒介としたソニー製ヘッドフォンのレンタルサービスによる『癒し時間』の提供

AMCA2023審査員コメント

AMCA2023審査員コメント

【AMCA2023協力企業】

ソニーマーケティング株式会社 モバイルエンタテインメントプロダクツビジネス部

藤田 美咲 氏

学生ならではの柔軟な発想が、AMCAの魅力

私たちの部署では、若年層をターゲットとした商品を数多く扱っています。そこで、学生の皆さんの柔軟な意見を聞くことができるプロジェクトに協力したいと考えたのが、AMCA参画のきっかけでした。この最終発表会でのプレゼンは、とても魅力的な提案がたくさんありました。例えば、最優秀賞を受賞したチームが提案した「Vtuberの活用」です。生身の人間が身に付けてこそのヘッドフォンと考えがちですが、2次元化してしまっても商品の魅力は伝えられるというアイデアは、私たちでは思い付かないものでした。そして、音楽から離れ、私たちのヘッドフォンの良さは「音だけじゃない」ことを示してくれた優秀賞受賞の「ラーニングヘッドフォン」も、非常にクリエイティブなものでした。

当初、弊社からは「実現可能性の高いものを」という要望も出していたのですが、どのチームも施策の妥当性や実現性をきちんと資料に入れていて、しっかりとこちらのリクエストに応えてくれたと思います。

参加された学生たちのプレゼンテーションや資料のまとめ方も素晴らしく、社会人としての基礎力を持っていると感じました。AMCAは企業で即戦力として通じる能力を学生のうちから養える、貴重な機会だと思います。

【AMCA発起人】

ビーコンコミュニケーションズ株式会社 エグゼクティブクリエイティブディレクター

武井 慶茂 氏

AMCAは実践の場!

学生時代にしかできない挑戦をしてほしい

今年のAMCAは、最終発表会に残ったチームのレベルが非常に高く、弊社の若手社員がソニーマーケティングに提案してもおかしくないような完成度の高い案も見られました。受賞できなかったチームも、随所に良いアイデアの種があって素晴らしかったので、ぜひ胸を張ってほしいと思います。最終発表会はプレッシャーも大きかったと思いますが、どのチームも自信あふれるプレゼンテーションを行っていたのが印象的で、自分たちのブランを徹底的に考え抜いた証しだと感じました。

審査の際、私は特に「クリエイティブシンキング」という観点でアイデアを見ています。優秀賞の「ラーニングヘッドフォン」は「ヘッドフォン=音楽」という既成概念を打ち破り、音楽以外にもう一ついい音で聴きたい(聴くべき)瞬間として「学習」に目を付けたところが素晴らしかったです。もちろんセールスやプロダクトのポジショニングという観点で捉えた時に本当にこのアイデアが良いかという議論はあると思いますが、みんなが思うことをあえて外れてみることは、大きな成功につながることもあるので印象に残っています。

賞を獲得できず、悔しい思いをした方もいると思います。ですが、個人的には悔しい思いをした時に得た学びの方がより強く刻まれると思っているので、次回のチャンスにその学びを活かしてもらえたらと思います。

「実践で挑み、実戦に学ぶ。」AMCAは、そういう場だと思っています。もちろん、提案まで学生の皆さんは表に出ない部分で多くの努力や苦悩を重ねていると思いますが、それでもAMCAを「社会とのインターフェースの場」として捉え、意欲的に参加しているように感じます。その意識の高さが本当に素晴らしいですね。

AMCA担当教員 インタビュー

AMCA担当教員 インタビュー

経営学部長、経営学研究科長、経営学部 マーケティング学科 教授

久保田 進彦

学部やキャンパスを超えて

青学生が高め合う場を目指す

【AMCA2023を振り返って】

AMCAは回を重ねるごとにレベルが高くなっていますが、今年はそのハイレベルな内容に本当に驚き、非常にうれしかったです。まさに僅差で、審査会でも優秀賞では2回の決選投票が行われました。私も本当に最後まで悩みました。それだけ全体的に良いものが多かった証拠です。

AMCAに参加する意義は、やはり「頑張る」ということです。何かを考え、人前でアウトプットするのは容易なことではありません。日常生活で私たちは日々、お金を払って消費する側にいますが、何かをつくって提供する側は全く異なります。そして、そこに競合他社との競争が生じれば、どんなに自分が頑張っても評価されず、負けることがあります。厳しいかもしれませんが、この経験は後に大変役に立つと思います。

【10回目を迎えたAMCA】

AMCAの誕生は、あるイベントで本学法学部OBである武井慶茂氏と出会ったことがきっかけです。武井氏から「青学をクリエイティブに強い大学にしたい」と声を掛けられたのです。2014年の第1回AMCAは私のゼミナール(ゼミ)だけでの実施でしたが、武井氏は「いつか青学全体の活動にしたい」と「Aoyama Marketing and Creative Award(AMCA)」というネーミングも考えてくださいました。AMCAはOBの純粋な気持ちから生まれたのです。

発足2年目からは、経営学部の芳賀教授のゼミや教育人間科学部の繁桝江里教授のゼミも参加。2017年からは企業とのタイアップが始まったことを契機に運営をSBSLが担うようになり、大学院を含む全ての青学生が参加できる、学部横断的なチームでの参加も可能な全学的企画に昇華しました。さらに、2018年からは経営学部校友会が協賛をしてくださるようになって、優秀な提案には賞金を提供できるようになりました。

〈協力企業の変遷〉

2017年 株式会社J-WAVE

2018年 ハウスウェルネスフーズ株式会社

2019年 株式会社ディーエイチシー(DHC)

2020年 (コロナ禍により協力企業なし)

2021年 Sansan株式会社

2022年 株式会社セルリアンタワー東急ホテル

2023年 ソニーマーケティング株式会社

※創成期(2014年〜2016年)は架空のブランド・課題に基づき企画を競う

【全学に開かれたアワードの意義】

AMCAは経営学部の学生が企画・運営するアワードですが、経営学部だけでクローズするのではなく、学部とキャンパスの垣根を取り払い、大学・大学院、ビジネススクールをはじめ社会人学生もエントリーできるようにしていることが特徴です。そもそも発起人である武井氏は法学部の出身であることからも、学部横断的・全学的な取り組みとなっています。今年も相模原キャンパスの理工学部数理サイエンス学科の学生が最終発表会に参加し、オーディエンス賞を受賞しました。

全学に開かれたオープンなコンテストであることにより、さまざまな学部の学生と知り合い、新たな刺激を受ける機会が生まれ、学部横断的なチームでの参加も可能となります。また、他学部の学生と競い合うことでお互いにモチベーションが高まり、プログラム全体の水準も向上すると私は考えています。

【AMCAを通じて自らを磨いてほしい!】

AMCAはご協力いただく企業探しから最終発表まで、全ての企画・運営をSBSLのAMCAプロジェクトメンバーが約1年をかけて行います。SBSLメンバーもとても成長し、たくましくなりました。AMCAの運営ポリシーは「同じことを繰り返さないこと」。常に新しいことにチャレンジしてほしいので、過去の踏襲にならないことを求めています。これからも工夫を重ね、企画・運営をさらに進化・深化させていくことを期待しています。

来年度11回目以降の課題は、学生へのより深い周知です。参加学生数は年々増加していますが、学内全体でのAMCAの認知度という面ではさらなる努力が必要です。AMCAがより多くの関係者に親しまれ、青山学院大学を代表するクリエイティブ・プログラムに成長していくことに期待しています。

いわゆる「ビジネスコンテスト」は数多いですが、クリエイティブに焦点を絞ったコンテストは必ずしも多くありません。しかも学生ボランティア団体が自主的に企画・運営し、企業のプロフェッショナルがロジカルに審査するスタイルのアワードはまれです。本学の学生の皆さんは誰でも、そうした素晴らしいコンテストに参加する機会に恵まれています。ぜひAMCAで、そして、新たに経営学部に入学する皆さんは、SBSLのAMCAプロジェクトメンバーの立場からも、論理的なプランニングとクリエイティブのスキルを磨いてみてください。

AMCA2023 運営学生 インタビュー

AMCA2023 運営学生 インタビュー

【SBSL 2023年度 AMCAプロジェクト】

マネージャー / 経営学部 経営学科 2年 田村 真由

サブマネージャー / 経営学部 経営学科 2年 手塚 比路

メンバー / 経営学部 経営学科 2年 奈良 朋香

メンバー / 経営学部 マーケティング学科 2年 渡辺 啓太

貴重な体験を重ねつつ、

企画・運営スタッフとして成長

左から渡辺さん、奈良さん、田村さん、手塚さん

左から渡辺さん、奈良さん、田村さん、手塚さん

【AMCAの特色】

AMCAはマーケティング・コミュニケーションに的を絞ったプログラムであること、とりわけクリエイティブ・プランニングを重視している点が、一般的なビジネスコンテストと大きく異なります。コンテストを運営するのは私たちSBSLの学生ですが、参加者は青山学院大学全体に及びます。あらゆる学部からのエントリーが可能であり、大学院やビジネススクールの学生も参加しています。

【さまざまな経験が積めるAMCAの企画・運営】

AMCAは、1年がかりの大規模なプロジェクトであるため大変だとは想像していたものの、やらなくてはならないことが想像以上に多かったです。毎日のようにメンバーとのミーティング、先生方や企業の方とのメールのやりとりをしており、AMCAは私たちの生活の一部でした。このプロジェクトでは、協力企業探しから打診、参加者集めから課題の検討まで、一から自分たちで企画・運営していくので大変なことも多いですが、一連の活動から実践的なスキルと柔軟性を身に付けることができます。

公式LINEを設立・運用、学部生が受講する講義での宣伝、ポスター制作などの努力が実り、過去最大規模の参加者を集めることができました。自分たちの頑張り次第で規模はもちろん、内容的にも素晴らしい最終発表会になり、皆さんが満足してくれることを肌で感じられたのは大変うれしかったです。入学式前のフレンドシップミーティングで得た関係を大切にしながらAMCAに参加してくれたチームもあり、私たちが運営したイベントが学生の絆づくりにきちんと役立っていると実感できました。

【AMCAで得られたことをどう生かすか?】

AMCAはマーケティング・広告分野に特化したビジネスコンテストです。そのため、課題の検討や企画書の審議をする際に、専門知識が必要となります。先生方や企業の方との会話に耳を傾けると、専門用語やマーケティング的なものの見方が数多く出てくるため、経営学部生として実践的な学びを深める良いきっかけとなりました。能力の面で言うと、ビジネスメールを素早く適切に書くこと、150人以上のエントリー学生の前で司会進行をするためのプレゼンスキル、先生方や企業の方とのミーティングにおける臨機応変な対応力など、AMCAを通して身に付けることができました。

そして1年間にわたり、この4人のAMCAプロジェクトチームで活動したことも得難い経験です。目標に向かって苦楽を共にしたメンバーは、かけがえのない一生の仲間です。今後もチームで取り組むことが少なからず出てくると思いますので、この経験もきっと役立つことと思います。

3年次からはゼミが始まります。私たちはAMCAの運営でさまざまな経験を積み、スキルを磨きました。その経験を生かし、所属するゼミやSBSLにおいてお互いを尊敬し、高め合える組織づくりに貢献をしていきたいです。

【AMCA2024への期待】

次年度のプロジェクトメンバーは既に決定しており、これから引き継ぎを行っていきます。優秀で責任感が強く、AMCAに熱い思いを抱いてくれているため、AMCA2024をより一層盛り上げてくれること間違いありません。次年度も積極的に宣伝して、ぜひともAMCA2023を超える参加者を集客してほしいですし、AMCAへのエントリー学生だけでなくオーディエンスを全学から集めるなどしてAMCAをより大規模に、より青学生にとって親しみのあるコンテストにしていってもらえればと思います。そして、何よりも多くの学生にAMCAに参加し、かけがえのない経験を積んでほしいです。

6月に行われた「課題オリエンテーション」には122人が参加

6月に行われた「課題オリエンテーション」には122人が参加

最終発表へ進む参加者を選定する「中間審査」

最終発表へ進む参加者を選定する「中間審査」

AMCA2024 インフォメーション

AMCA2024 インフォメーション

本学に通う大学生・大学院生なら誰でも参加できる、広告分野に特化したビジネスコンテストです。仲間同士、あるいは個人でも参加可能です。個人の場合、単独での参加もしくは主催者が編成するグループでの参加、どちらかを選べます。

AMCA2024 スケジュール(予定)

- 2024年 3月まで

- ご協力いただく企業の検討・決定

- 〃 4月から

- 参加者募集開始

- 〃 6月頃

- 課題オリエンテーション / マーケティング基礎&広告セミナー

- 〃 8月頃

- 中間チェック(発表に関するフィードバック)

- 〃 8月頃

- 中間審査

- 〃 11月頃

- 最終発表